谋新篇 布新局 生物发酵产业助力高质量发展

央广网济南3月3日消息(记者程立龙 见习记者刘佳音)3月2日,“2025中国生物发酵产业技术大会”在山东济南召开。中国轻工业联合会会长张崇和,工业与信息化部消费品工业司食品处处长纵瑞龙,济南市商务局会展办公室主任王景春,中国工程院院士陈坚、姚斌、薛长湖,国际食品科学院院士李宁参加会议,黄和院士线上参会。来自全国各地生物发酵及相关行业生产及应用企业,科研院所、大专院校和地方政府代表400余人参加了大会。

王景春在致辞中说,济南是生物制造产业高质量发展的沃土。近年来,济南市立足产业实际,构建了以生物医药为核心,生物材料、生物化工、生物食品、酶制剂协同发展的“1+4”生物制造产业体系,涌现出一批行业有突出贡献的公司,在众多细致划分领域保持领头羊,全市形成了以有突出贡献的公司为核心,近4000家上下游企业协同配套的生物制造产业生态圈,产业基础雄厚。依托于济南这片产业的沃土、会展的沃土,相信生物发酵产业大会、生物发酵展会一定会越办越好,不断巩固和提升作为其业内标杆地位。

纵瑞龙在致辞中说,近年来,全球对生物制造的关注度和投入力度持续增强,一系列创新成果不断涌现,生物制造的应用场景日益丰富,其经济价值和社会意义愈发凸显。但我国生物制造还存在原始创新不足、科研成果产业化不够等问题,生物制造业要从“战略高度”认识生物制造重大意义,以“全局视野”推动生物制造高水平质量的发展,用“系统观念”谋划生物制造落地见效,用“问题导向”赋能生物制造创新发展,用“市场思维”拓展生物制造产品应用场景。生物制造为发展新质生产力、推进新型工业化的重要抓手和关键路径,工业与信息化部将从抓顶层谋划、抓重点地区、抓供需对接、抓重点领域、抓技术攻关、抓人才培养六个方面推动生物制造技术进步与产业升级,打造生物制造高水平质量的发展体系,开创生物制造发展美好未来。

张崇和在讲话中指出,生物发酵是轻工特色行业,是生物制造的基础产业。2024年生物发酵产品产量3400万吨,增长约5%;出口约881万吨,增长约20%,出口额增长约8%。为轻工业稳增长、为生物制造强国建设作出了积极的贡献,成为推动经济社会持续健康发展的重要引擎。近年来,生物发酵行业实现了设备的高技术、高效率、高可靠性;加快了发酵行业中试验证平台的布局,有效推动了科技成果的产业转化;提升了自主创新和协同发展的能力;推动了原创性、颠覆性技术的攻关和推广应用。

陈坚在《食品生物合成:机遇与挑战》报告中指出,食品生物合成的机遇首先来自于生物制造技术蒸蒸日上。生物制造技术的核心主要是合成生物学与精准发酵。我国政府对生物制造的重视和未来食品的需求也是食品生物合成的机遇。食品生物合成的挑战一是推动传统食品色香味形营(养)的提升,二是要创制更多未来新资源食品。陈坚院士还介绍了新质蛋白的意义价值和技术发展历史,以及新质蛋白生物合成的典型代表微生物蛋白,对微生物菌体蛋白和功能蛋白分别阐述了应用场景和面临的挑战,并提出了今后的发展趋势。

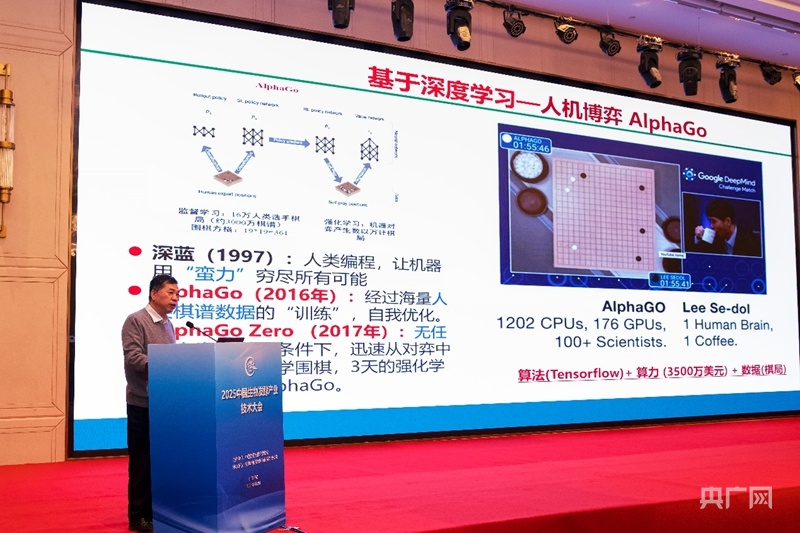

姚斌在《人工智能助力饲料用酶科学技术创新》报告中指出,随着人工智能的加快速度进行发展,其在饲用酶科学技术创新中展现出巨大潜力,正在重塑饲用酶的研发范式。通过构建农用蛋白的基础语言模型,并微调开发系列专业模型,形成基于AI的酶挖掘、设计优化和高效制造技术平台,不仅可提升酶蛋白的挖掘效率,还通过智能设计和序列全新生成提升饲用酶蛋白的应用性能,加快酶产品研制进程。未来,饲料用酶将与AI、合成生物学等技术深层次地融合,进一步拓展饲用酶的应用方向、开发新型产品,还将加速饲用酶技术的迭代更新,推动产业升级。

薛长湖在《海洋水产品生物加工方向与趋势》报告中指出,海洋水产品中蕴含的优质蛋白、活性脂质、结构多糖等成分,向大海要食物,构建陆地和海洋生物资源并重的多元供给体系,是保障我国食物安全的主要出路。海洋水产品综合利用和高值化开发中存在产物混合度高、构效关系不清晰等问题,建立以酶为核心的生物加工技术,实现海洋功能性食品的精准化、绿色化、高效化制备是重要的发展趋势。他还针对海洋功能性食品的开发、海洋生物医药替代蛋白等重点发展领域进行展望。

黄和在《植物生长调节剂——赤霉素绿色生物制造》报告中指出,植物生长激素作为生物农药的重要组成部分,对农业丰产起到至关重要的作用。然而其工业生产往往受限于菌种生产性能而导致成本居高不下,影响推广使用。合成生物学的兴起为植物生长激素细胞工厂设计与构建提供了新思路。以植物生长激素——赤霉素的生物制造为例,通过系列合成生物学使能技术开发,结合A与高通量筛选技术,团队构建了生产赤霉素的非模式微生物细胞工厂,赤霉素产量达到工业化生产水平。有关技术应用于企业后,产生了显著经济效益。

李宁在《利用生物技术开发新产品过程中需关注的法规问题》报告中指出,合成生物技术在食品生产中的应用在全球加快速度进行发展,带来的新食品安全性问题受全球关注,新型食品需上市前进行安全性评估,是国际通行做法。我国相关法规规定,“三新”产品上市前需依规提交申请资料审批,经国家食品安全风险评估中心组织专家委员会审查、广泛征求意见,获国家卫健委公告批准后才可使用。2024年,国家卫健委与农业农村部明确了遗传修饰微生物生产食品的安全性审查机制,国家食品安全风险评估中心制定发布相关申报材料要求。这些举措既强化了合成生物技术安全性评估,又推动了新技术食品的产业化发展。

大会同期还召开了“功能发酵制品生物制造论坛” “2025海洋生物制造论坛” “2025生物发酵与美妆原料产业高质量发展论坛”等多场论坛。